9:30

WELTBILDER DER KUNST– KOLLEKTIVITÄT

Zusammenschnitt der Veranstaltung im

BARBONCINO zwölphi, Hamburg 2023

1:00

TRAILER SOLIDARITÄT, APPEASEMENT, SPALTUNG

Kontinuitäten des Antisemitismus

05. Januar 2021 um 19:00, Volksbühne digital

8:34

GG5.3 WELTOFFENHEIT KURZ-SPEZIAL

Zusammenfassung Kontinuitäten des Antisemitismus

vom 29. März 2021 in der Volksbühne

28:41

WELTBILDER DER KUNST – SOLIDARITÄT

"Die Documenta – wie antisemitisch war sie wirklich?"

Vortrag von Prof. Dr. Julia Bernstein

1:17:33

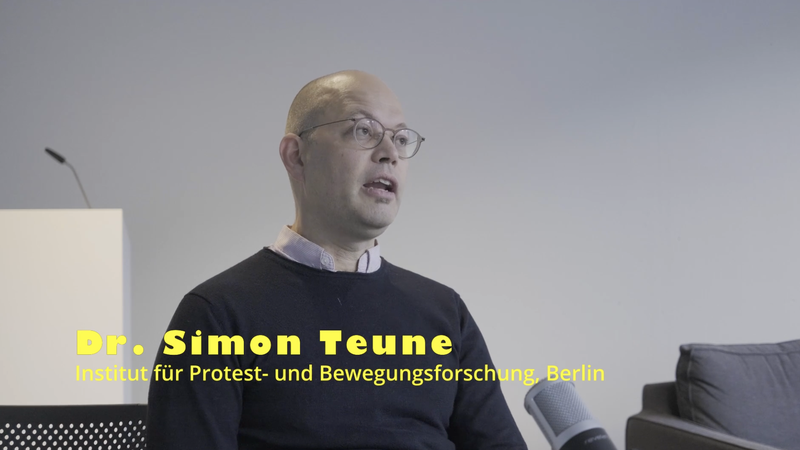

KONTINUITÄTEN DES ANTISEMITISMUS –

ZWISCHEN LÜGEN, ABWEHR UND KONKURRENZ

Volksbühne Berlin, Oktober 2020

21:09

DER ERLÖSUNGSKOMPLEX

Film für die Tagung "Von der Kunstfreiheit gedeckt?" im Haus der Wannseekonferenz, Mai 2023

0:36

TRAILER WELTOFFENHEIT SPEZIAL

Kontinuitäten des Antisemitismus

29. März 2021 um 19:00, Volksbühne digital

11:34

ERINNERUNGSKULTUR UND SCHULDABWEHR

Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten

Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020

58:08

KONTINUITÄTEN DES ANTISEMITISMUS –

SOLIDARITÄT, APPEASEMENT UND SPALTUNG

Volksbühne Berlin, Januar 2021

27:15

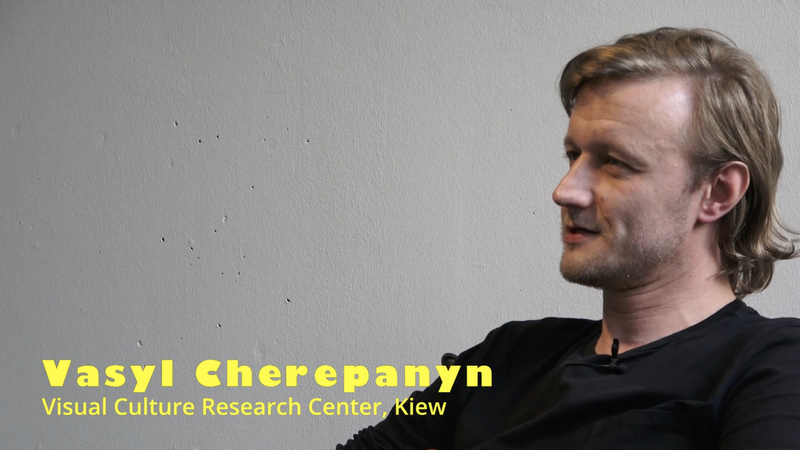

WELTBILDER DER KUNST – WIDERSTAND

Gespräch mit Kateryna Mishchenko,

Essayistin, Verlegerin und Übersetzerin

28:09

FRIEDEN IN ANFÜHRUNGSZEICHEN

Gespräch mit der Sozialwissenschaftlerin

Ferda Berse über ideologisierte Begriffe

13:49

DAS PALMENHAUS IST ABGEBRANNT

Produktion für die Ausstellung "Walhalla to Birkenau" in der Kunsthalle Osnabrück, 2022

11:50

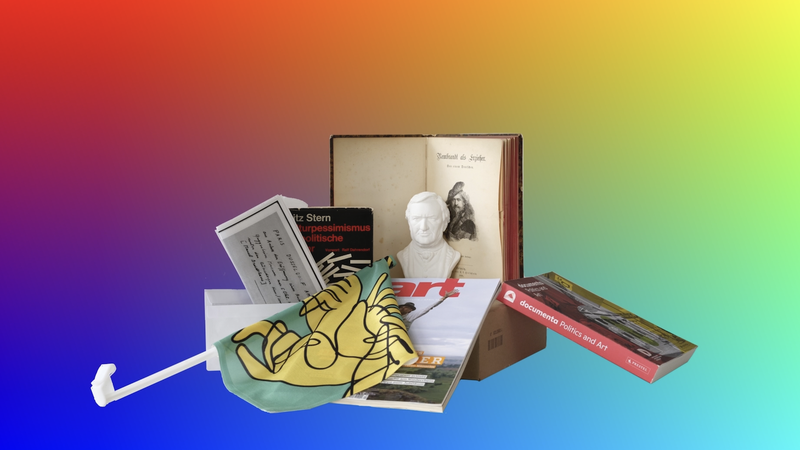

KULTURPESSIMISMUS ALS QUERFRONT

Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten

Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020

11:50

PROJEKTIONEN AUF DEN OSTEN

Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten

Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020

13:53

TRADITIONSLINIEN DER DEUTSCHEN KUNST

Video Lectures zu Antimodernen Kontinuitäten

Weserburg Museum für Moderne Kunst Bremen, 2020

3:38

DEATH THREATS SENT FROM GERMAN POLICE SERVERS

Forum Infoclip 9/14

für Kunstsammlung NRW, K21, 2020

11:46

BIRKENAU

Produktion für die Ausstellung "Walhalla to Birkenau" in der Kunsthalle Osnabrück, 2022